Urbane Hitzeinseleffekte und innovative Managementstrategien: Wie europäische Städte auf steigende Temperaturen reagieren und nachhaltige Lösungen implementieren

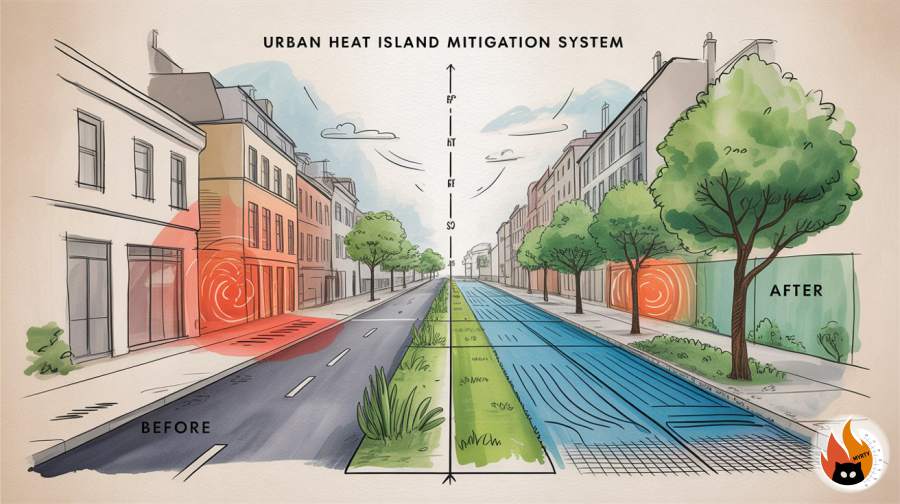

Die zunehmende Urbanisierung und der globale Klimawandel verstärken ein Phänomen, das Stadtplaner und Umweltingenieure seit Jahren beschäftigt: den urbanen Hitzeinseleffekt. In einem dicht bebauten städtischen Umfeld können die Temperaturen bis zu 10°C höher liegen als im umliegenden ländlichen Raum. Diese Herausforderung hat europäische Städte dazu veranlasst, innovative Strategien zu entwickeln und umzusetzen. PflanzenTom, ein erfahrener Umweltingenieur mit jahrelanger Expertise in nachhaltigen Wassermanagementsystemen, beleuchtet in diesem Artikel die neuesten Entwicklungen und Lösungsansätze.

Die Entstehung urbaner Hitzeinseln: Historischer Kontext und wissenschaftliche Grundlagen

Der urbane Hitzeinseleffekt ist kein neues Phänomen. Bereits im frühen 19. Jahrhundert dokumentierte der britische Chemiker Luke Howard Temperaturunterschiede zwischen London und seinen Vororten. Doch erst in den letzten Jahrzehnten, mit fortschreitender Urbanisierung und dem Klimawandel, hat sich die Problematik deutlich verschärft.

Die wissenschaftlichen Grundlagen sind heute gut erforscht: Asphalt, Beton und andere städtische Materialien absorbieren Sonnenstrahlung und geben die gespeicherte Wärme verzögert wieder ab. Gleichzeitig führen fehlende Vegetation, reduzierte Windgeschwindigkeiten und anthropogene Wärmequellen wie Verkehr und Klimaanlagen zu einer zusätzlichen Erwärmung. Diese Faktoren verstärken sich gegenseitig und führen zu einem sich selbst verstärkenden Kreislauf.

In europäischen Städten hat die historische Entwicklung der Stadtstrukturen besondere Herausforderungen geschaffen. Enge Gassen und dichte Bebauung in historischen Altstädten behindern oft die Luftzirkulation, während die rasante Nachkriegsexpansion vielerorts zu einer extensiven Versiegelung von Flächen führte. Dies erschwert natürliche Kühlungsprozesse wie Evapotranspiration durch Pflanzen und Böden.

Messbare Auswirkungen auf Gesundheit und Lebensqualität

Die gesundheitlichen Folgen urbaner Hitzeinseln sind beträchtlich. Studien der Europäischen Umweltagentur belegen einen direkten Zusammenhang zwischen erhöhten Stadttemperaturen und gesteigerter Mortalität, insbesondere bei vulnerablen Bevölkerungsgruppen wie älteren Menschen und chronisch Kranken. Der Hitzesommer 2003 führte europaweit zu etwa 70.000 zusätzlichen Todesfällen, wobei städtische Gebiete besonders betroffen waren.

Neben den gesundheitlichen Auswirkungen beeinträchtigt der urbane Hitzeinseleffekt die Lebensqualität durch erhöhten Energiebedarf für Kühlung, verminderte Luftqualität und eingeschränkte Nutzbarkeit öffentlicher Räume während Hitzeperioden. Diese Problematik wird sich mit fortschreitendem Klimawandel weiter verschärfen – der IPCC prognostiziert für europäische Städte eine Zunahme von Hitzetagen und Tropennächten in den kommenden Jahrzehnten.

Technologische Innovationen und stadtplanerische Ansätze im europäischen Raum

Europäische Städte haben in den letzten Jahren bemerkenswerte Fortschritte bei der Entwicklung und Implementierung von Technologien zur Hitzereduktion gemacht. Diese lassen sich in mehrere Kategorien einteilen:

Grüne Infrastruktur und naturbasierte Lösungen

Die Integration von Vegetation in die städtische Umgebung erweist sich als eine der effektivsten Strategien. Der Kühlungseffekt basiert auf der Evapotranspiration – der Verdunstung von Wasser durch Pflanzen – sowie der Beschattung. Innovative Beispiele hierfür sind:

- Vertikale Begrünung: In Wien wurden im Rahmen des Projekts „50 Grüne Häuser“ mehrere Gebäudefassaden mit lebenden Pflanzensystemen ausgestattet. Thermische Analysen zeigen eine Reduzierung der Oberflächentemperatur um bis zu 15°C im Vergleich zu unbegrünten Fassaden.

- Dachbegrünung: Basel hat mit seiner Dachbegrünungsverordnung internationale Maßstäbe gesetzt. Die Stadt verfügt mittlerweile über mehr als 1 Million Quadratmeter begrünte Dachflächen, die nicht nur die Gebäudekühlung verbessern, sondern auch Regenwasser zurückhalten und die Biodiversität fördern.

- Pocket Parks: Barcelona verfolgt mit dem „Superblocks“-Konzept einen innovativen Ansatz, bei dem kleinere Straßenblöcke in grüne Gemeinschaftsräume umgewandelt werden. Diese schaffen kühlende Mikroklimazonen im dicht bebauten Stadtgebiet.

Wassermanagement und „blaue Infrastruktur“

Wasser besitzt eine hohe spezifische Wärmekapazität und eignet sich daher hervorragend als Kühlmedium im urbanen Raum. Fortschrittliche Wassermanagementsysteme kombinieren Hitzeinselmitigation mit Überflutungsschutz:

- Schwammstadt-Konzepte: In Kopenhagen wurden wasserdurchlässige Pflasterungen und unterirdische Speichersysteme implementiert, die Regenwasser zurückhalten und für Verdunstungskühlung in Trockenperioden bereitstellen.

- Urbane Feuchtgebiete: Im Londoner Queen Elizabeth Olympic Park wurden künstliche Feuchtgebiete angelegt, die neben der Kühlungsfunktion auch zur Wasserreinigung und als Habitat dienen.

- Intelligente Bewässerungssysteme: In Paris kommen sensorgesteuerte Bewässerungssysteme zum Einsatz, die Straßen und öffentliche Plätze während Hitzeperioden gezielt befeuchten und damit die Verdunstungskühlung optimieren.

Innovative Baumaterialien und Oberflächengestaltung

Die Materialwissenschaft hat bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung hitzeresistenter urbaner Oberflächen gemacht:

- Kühlende Pflasterungen: In Athen wurden im Rahmen des EU-Projekts „LIFE ASTI“ spezielle Pflastermaterialien mit hoher Albedo (Reflexionsvermögen) eingesetzt, die bis zu 40% weniger Wärme absorbieren als herkömmlicher Asphalt.

- Thermochromatische Beschichtungen: Diese innovativen Materialien ändern ihre Farbe und damit ihr Absorptionsverhalten abhängig von der Temperatur. Pilotprojekte in Rotterdam zeigen eine Reduktion der Oberflächentemperatur um bis zu 5°C.

- PCM-Integration: Phasenwechselmaterialien (PCM), die bei Temperaturanstieg Wärme absorbieren und bei Abkühlung wieder abgeben, werden zunehmend in Baumaterialien integriert. In Madrid wurden öffentliche Bänke mit PCM-Technologie ausgestattet, die tagsüber Hitze absorbieren und nachts wieder freigeben.

Digitale Transformation und datengestützte Ansätze im urbanen Hitzemanagement

Die Digitalisierung eröffnet völlig neue Möglichkeiten für ein präzises und effizientes Management urbaner Hitzeinseln. Innovative Technologien ermöglichen ein detailliertes Monitoring und eine gezielte Intervention:

IoT-basierte Umweltüberwachung

Sensornetze erfassen in Echtzeit Temperatur, Luftfeuchtigkeit und andere relevante Parameter an verschiedenen Standorten:

- Smart City Sensornetzwerke: Hamburg hat im Rahmen seiner Smart City Strategie ein flächendeckendes Netz von Umweltsensoren installiert, die präzise Daten zum städtischen Mikroklima liefern.

- Bürgerschaftliche Wissenschaft: In Amsterdam unterstützt das Projekt „Meet je Stad“ (Miss deine Stadt) Bürger beim Bau eigener Umweltsensoren, die kollektiv ein detailliertes Bild des urbanen Hitzeprofils erstellen.

KI-gestützte Vorhersage- und Reaktionssysteme

Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen revolutionieren die Hitzevorsorge:

- Hitzefrühwarnsysteme: In Mailand wurde ein KI-gestütztes System entwickelt, das bis zu 72 Stunden im Voraus Hitzewellen mit hoher Genauigkeit vorhersagt und automatisch Maßnahmen wie die Aktivierung öffentlicher Kühlstationen auslöst.

- Adaptive Stadtsteuerung: Helsinki implementiert ein dynamisches Steuerungssystem, das basierend auf Echtzeit-Temperaturdaten die Bewässerung öffentlicher Grünflächen, die Fontänenaktivität und sogar die Verkehrsflusssteuerung zur Hitzeentlastung anpasst.

Digitale Zwillinge für urbane Thermodynamik

Die fortschrittlichsten Ansätze nutzen umfassende digitale Simulationsmodelle:

- Mikroklimatische Simulationen: In München wurde ein detailliertes 3D-Stadtmodell entwickelt, das thermische Strömungen und Hitzespeicherung simuliert und Stadtplanern erlaubt, die Auswirkungen verschiedener Interventionen vorherzusagen.

- Szenarioplanung: Das EU-Projekt „Urban Heat“ hat ein interaktives Tool entwickelt, mit dem Planer verschiedene Maßnahmen kombinieren und deren kumulativen Effekt auf das städtische Wärmebudget visualisieren können.

Zukunftsperspektiven: Integration von Technologien und Systemdenken

Die effektivsten Ansätze zur Bewältigung urbaner Hitzeinseln verbinden verschiedene Technologien und Strategien zu ganzheitlichen Systemen. Die Zukunft liegt in der intelligenten Integration:

Multifunktionale urbane Infrastruktur

Moderne Stadtentwicklung strebt nach Synergien zwischen verschiedenen Infrastrukturfunktionen:

- Energetisch aktive Oberflächen: In Utrecht werden Solarpaneele mit extensiver Dachbegrünung kombiniert, wodurch sowohl Kühleffekte als auch erneuerbare Energieerzeugung realisiert werden. Die Vegetation kühlt die Paneele und steigert deren Effizienz um bis zu 15%.

- Wasserkreislaufsysteme: Göteborg implementiert ein zirkuläres Wassersystem, das Regenwasser sammelt, in Untergrundreservoirs speichert und für Bewässerung während Hitzeperioden nutzt, ergänzt durch digitale Steuerungselemente.

Gemeinschaftsorientierte Ansätze und soziale Innovation

Die soziale Dimension des Hitzemanagements gewinnt zunehmend an Bedeutung:

- Gemeinschaftsgärten: Berlin fördert aktiv urbane Gärten als kühlende Oasen und Orte des sozialen Austauschs. Das Projekt „Grün macht Schule“ integriert Schulgärten als Lern- und Klimaorte.

- Hitzeaktionspläne: Wien hat einen partizipativen Hitzeaktionsplan entwickelt, der besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen einbezieht und nachbarschaftliche Hilfsnetze aktiviert.

Adaptive Governance und flexible Planungsansätze

Die Unsicherheiten des Klimawandels erfordern anpassungsfähige Steuerungsmodelle:

- Climate-proofing: Rotterdam verfolgt einen „Climate Proof“-Ansatz, bei dem alle Stadtentwicklungsprojekte auf ihre Klimaresilienz geprüft und kontinuierlich angepasst werden.

- Experimentelle Zonen: In Kopenhagen wurden „Klimaquartiere“ eingerichtet, in denen innovative Hitzemanagementkonzepte erprobt und evaluiert werden, bevor sie stadtweit implementiert werden.

Handlungsimpulse: Von globalen Trends zu lokalen Maßnahmen

Die Bewältigung urbaner Hitzeinseln erfordert Engagement auf allen Ebenen – von der individuellen bis zur institutionellen. Die europäischen Erfolgsbeispiele zeigen, dass lokale Maßnahmen einen signifikanten Unterschied machen können:

- Für Stadtbewohner: Engagieren Sie sich in lokalen Begrünungsinitiativen, nutzen Sie helle Farben für Dächer und Fassaden, installieren Sie Beschattungselemente und reduzieren Sie antropogene Wärmequellen.

- Für Fachleute: Integrieren Sie Hitzereduktionsmaßnahmen in Baustandards und Planungsprozesse, fördern Sie interdisziplinäre Zusammenarbeit und nutzen Sie digitale Tools zur Optimierung von Interventionen.

- Für politische Entscheidungsträger: Entwickeln Sie dedizierte Hitzeaktionspläne, implementieren Sie thermische Kriterien in Bauvorschriften und schaffen Sie Anreize für private Hitzereduktionsmaßnahmen.

Urbane Hitzeinseln stellen zweifellos eine der drängendsten Herausforderungen für europäische Städte dar. Doch mit dem wachsenden Arsenal an technologischen Innovationen, naturbasierten Lösungen und intelligenten Managementansätzen haben wir die Werkzeuge, um kühlere, gesündere und lebenswertere Städte zu schaffen. Der Schlüssel liegt in der Integration dieser Lösungen in kohärente Strategien, die auf die spezifischen Bedingungen jeder Stadt zugeschnitten sind.

Werden Sie aktiv!

Erkunden Sie die Hitzekarte Ihrer Stadt und identifizieren Sie Hotspots in Ihrer Nachbarschaft. Informieren Sie sich über lokale Initiativen zur Stadtbegrünung und Entsiegelung. Unterstützen Sie kommunale Projekte zur Hitzereduktion und teilen Sie bewährte Praktiken in Ihren Netzwerken. Jeder Baum, jede Grünfläche und jede reflektierende Oberfläche trägt zur kollektiven Kühlung unserer Städte bei. Gemeinsam können wir urbane Räume schaffen, die auch unter den Bedingungen des Klimawandels lebenswert bleiben.